Un délicat mariage à trois

La maîtrise des virus responsables de la jaunisse de la betterave impose de réfléchir les trois composantes de ce triangle infernal : les quatre virus responsables, la betterave sucrière, dont toutes les variétés actuelles restent sensibles, et les pucerons vecteurs. Ces derniers peuvent provoquer des dégâts importants, surtout lorsqu’ils apparaissent tôt et même si seulement 1 % d’entre eux sont porteurs de virus. Nous ne sommes pas encore en capacité de mesurer en temps réel le taux de pucerons arrivant sur les parcelles et qui sont porteurs de virus.

Une problématique entomologique complexe : Myzus persicae, un puceron très adaptable

Le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), principal vecteur des virus de la jaunisse, est un insecte extrêmement polyphage et mobile. Il peut coloniser plus de 400 espèces végétales, ce qui rend difficile le contrôle de ses populations en intersaison. Un puceron nait toujours sain. S’il n’est pas possible d’en limiter le nombre, il faut donc réduire les plantes réservoirs de virus, sur lesquelles il vient acquérir les virus avant d’aller contaminer la betterave. Le PNRI a permis de préciser ces réservoirs viraux, en soulignant le rôle critique des repousses de betterave de l’année précédente, dans les parcelles ou les restes de silos et de la gestion cohérente des cultures de porte-graines. Les phacélies doivent également être détruites avant l'implantation des betteraves. Une gestion collective est impérative.

Autre défi : sa capacité à développer rapidement des résistances aux aphicides. L’ANSES avait déjà alerté en 2021 sur les premiers cas de résistances au flonicamide, en France, sur un puceron du pommier (Dysaphis plantaginea). Bien que non encore observées en betterave, ces résistances sont suivies de près par l’ITB en lien avec l’ANSES, via des analyses de terrain menées chaque année.

La difficulté de transposer des résultats issus d'autres cultures

Faute de références spécifiques à la betterave, de nombreuses solutions identifiées dans le rapport de l’ANSES en 2021 reposaient sur des résultats obtenus sur d’autres cultures, avec d'autres espèces de pucerons et souvent en conditions contrôlées. Leur transfert vers la betterave, culture de plein champ, a révélé des écarts importants d’efficacité. Le rapport de l’ANSES de 2021 se focalisait exclusivement sur la gestion du puceron, i.e. en cherchant une substitution aux services qu’offraient les NNI, sans en avoir les disservices.

Des solutions efficaces… d’autres abandonnées

Plusieurs méthodes ont été identifiées comme rapidement disponibles en 2021, par l’ANSES : des produits phytopharmaceutiques (le flonicamide, le spirotétramate), le paillage et l’ajustement de la fertilisation azotée.

Au niveau des aphicides, le flonicamide et le spirotétramate sont deux produits appliqués en végétation. Ils se sont révélés efficaces dans la plupart des situations, puisqu’ils réduisent les populations de pucerons de 70 à 80 %. Leur efficacité est néanmoins insuffisante lorsque les populations de pucerons sont abondantes et que leur dynamique est rapide, comme observé en avril 2020 ou fin mai 2025, sur des plantes qui n’ont pas atteint un niveau de développement suffisant pour limiter la transmission virale. Ces molécules restent toutefois des références techniques.

Le cyantraniliprole également évoqué dans le document ANSES de 2021 continue d’être testé, mais son efficacité est inférieure. Un nouveau produit, d’efficacité équivalente au flonicamide et au spirotétramate, pourrait très prochainement être disponible.

Enfin, l’acétamipride, souvent mentionné aujourd’hui, n’a jamais été testé en France, car la molécule est interdite.

Le paillage a aussi été testé dans quelques parcelles, mais la technique a été rapidement abandonnée dans le cadre du PNRI en raison de la quantité de paille qu’il faudrait apporter à l’hectare pour espérer voir un effet.

Enfin, les essais sur la modulation de la fertilisation azotée n’ont pas montré d’efficacité dans des contextes réels de production.

Des résultats prometteurs, mais limités par les conditions environnementales

D’autres alternatives, notamment les solutions de biocontrôle, sont à l’étude. Les champignons entomopathogènes ou les macro-organismes (en particulier les chrysopes) ont montré une efficacité partielle, mais dépendante de l’humidité et de la température au moment de l’application, qui conditionnent leur survie.

Cette dépendance aux conditions climatiques ainsi que leur coût économique freinent leur adoption.

L’utilisation de plantes compagnes (orge et avoine rude) qui agissent sur les récepteurs visuels et olfactifs des pucerons a une efficacité partielle d’environ 50 %. Leur intérêt se limite à des situations avec des populations précoces de pucerons, car les plantes compagnes doivent être détruites tôt pour ne pas concurrencer la betterave. Il s’agit donc d’une technique qui exige une bonne technicité et une bonne anticipation des dynamiques de pucerons.

Les résultats sur l’effet des bandes fleuries ont montré qu'elles régulent partiellement les populations de pucerons, mais uniquement à proximité immédiate de la bande fleurie.

Au niveau des solutions naturelles à base d’huiles essentielles, certaines ont montré un peu d’efficacité, sans toutefois dépasser 30 % au champ. Le travail doit se poursuivre pour connaitre les conditions d’emploi optimales de ces solutions à l’efficacité partielle et leur coût doit encore baisser pour être acceptable par l’agriculteur.

L’huile de paraffine, seule solution de biocontrôle homologuée sur betterave, a une efficacité très limitée comprise entre 0 et 21 %. Son rapport coût/efficacité n’est pas favorable à un déploiement par les agriculteurs.

Au niveau des macro-organismes, les chrysopes sous forme de larves ou d’œufs continuent d’être testées, avec des niveaux d’efficacité très variables qui sont encore mal compris. Leur coût de production constitue un facteur limitant, mais l’augmentation des capacités de production de larves et les applications de précision, par drone sont les enjeux de demain.

Enfin, deux types de médiateurs chimiques sont toujours en cours d’évaluation : des odeurs répulsives pour les pucerons, qui présentent une efficacité proche de 30 % et des attractifs d’auxiliaires, moins couteux, mais dont l’efficacité reste à démontrer.

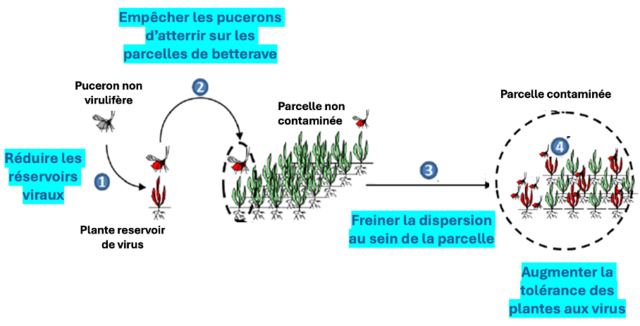

Une protection intégrée, et non pas une solution unique

Les résultats du PNRI ont permis d’identifier des leviers à efficacité partielle. Individuellement, ils ne permettent pas une protection suffisante. Leur combinaison va en revanche renforcer la protection de la culture en agissant à toutes les phases de l’épidémie. C’est un changement fort dans la façon de réfléchir la lutte contre la jaunisse, puisqu’il n’y a pas une Solution, mais une combinaison de leviers :

- Réduire les réservoirs viraux. C’est impératif.

- Empêcher les pucerons d’atterrir sur une parcelle en jouant sur les stimuli olfactifs et visuels perçus par l’insecte.

- Une fois que les pucerons sont sur la parcelle, freiner leur dispersion et leur reproduction avec des produits biocides.

Le PNRI-C travaille actuellement sur ces approches intégrées, en cherchant à associer plusieurs leviers en fonction des conditions de l’année pour assurer la protection des jeunes betteraves. En effet, le stade des betteraves est déterminant dans la transmission virale grâce à une forme de « résistance à maturité ». Au-delà de 10 feuilles, les polérovirus sont très mal transmis, le BYV peut toutefois être transmis à des stades plus âgés. Des situations d’impasse restent observées, même en combinant de nombreux leviers, lorsque l’abondance des pucerons est importante, si les taux de pucerons virulifères sont élevés.

Le levier génétique : un espoir majeur à plus long terme

Du côté des variétés, des travaux sont en cours pour introgresser des gènes de tolérance aux virus de la jaunisse. C’est un travail qui prend plusieurs années, donc aucune variété sur le marché ne peut être qualifiée de tolérante, même si des différences de sensibilité sont cependant observées. Dans tous les cas, il faudra maintenir l’objectif de faire baisser la pression de virus et de pucerons sur les parcelles, afin d’éviter les contournements de résistance.

Conclusion : un défi multifactoriel, à aborder par la recherche pluridisciplinaire

La protection de la betterave face aux pucerons et aux virus de la jaunisse ne pourra reposer sur un seul levier. Les résultats actuels montrent que les solutions doivent être ajustées en fonction de la situation sanitaire de l’année, des contraintes économiques et des conditions agronomiques. La gestion de la plaine et des résidus de l’année précédente, le choix des leviers à l’échelle de la parcelle et la mise en place de ces solutions demanderont une réelle technicité, qui nécessitera un accompagnement accru des agriculteurs. L’ITB et les sucriers les accompagneront via le développement d’outils d’aide à la décision, la formation des techniciens et futurs agriculteurs, du conseil individualisé…

L’ensemble de la filière et la recherche fondamentale sont mobilisés pour relever ce défi à la fois biologique (résistance des pucerons, complexité des interactions en jeu), technique (efficacité partielle, difficultés d'application), économique (coût des alternatives) et réglementaire (la seule solution de biocontrôle aujourd’hui homologuée en betterave est l’huile de paraffine dont l’efficacité est limitée).

Pour suivre l'avancée des recherches, abonnez-vous à PNRInfo ou consultez la rubrique PNRI-C de ce site.