Le projet GREcoS a pour objectif de préfigurer un dispositif assurantiel ou indemnitaire pour accompagner la filière betterave à sucre dans la transition vers de nouveaux modes de production sans néonicotinoïdes (NNI), en atténuant les impacts économiques des pertes de rendement liées à la jaunisse virale.

En l’absence de données historiques de l’incidence de la jaunisse sur le rendement betteravier, la méthode développée dite « as if », consiste à reconstituer un rendement betteravier « comme si » la filière avait dû faire face au développement de la jaunisse sur betterave sans disposer de NNI afin d’estimer le risque économique lié à la maladie et de dimensionner l’instrument financier de gestion du risque.

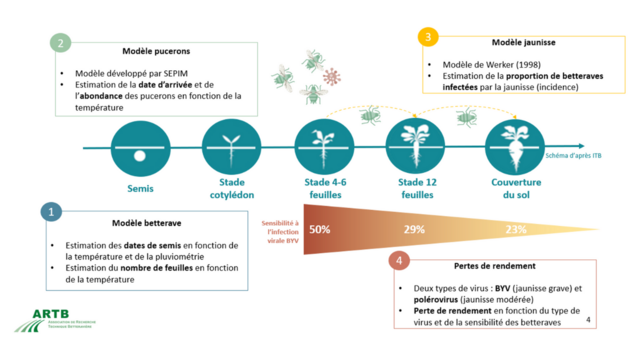

Les résultats du projet GREcoS s’appuient donc sur un modèle agroéconomique complet, alimenté par les données des scénarios climatiques du DRIAS sur une longue période, tenant compte des facteurs de risques liés à la date d’arrivée et l’abondance des pucerons vecteurs, à l’impact des différents virus sur le rendement betteravier et à la vulnérabilité des betteraves en fonction de leur stade végétatif. Les effets des plantes compagnes sur la réduction du nombre de pucerons ont été intégrés au modèle. Cependant, les résultats obtenus par le projet FPE dans une utilisation seule n’a pas montré de gain économique. Les résultats présentés ne tiennent donc pas compte des solutions et des traitements contre la jaunisse.

Les résultats présentés montrent que :

- Le changement climatique accentue le risque de jaunisse car les pucerons arrivent plus tôt et en plus grand nombre. Les pertes économiques estimées augmentent d’environ 30% après 2050.

- La prévalence virale a une forte incidence sur les pertes économiques. Le virus de la jaunisse grave (BYV) cause des pertes économiques 2,5 fois plus élevées que les virus de la jaunisse modérée (BMYV et BChV).

- Le risque de jaunisse a une forte composante systémique : les régions agricoles sont touchées en même temps. Cependant, le modèle ne prend pas en compte la répartition spatiale des réservoirs viraux.

En tenant compte d’une prévalence du virus BYV de 74 % (la plus élevée observée ces cinq dernières années) et en se plaçant sur la période 2025-2050, l’intensité du risque estimé est modérée car les pertes de plus de 20 % à l’échelle de la région agricole sont peu fréquentes (tous les 25 ans). Cependant, les pertes annuelles moyennes sont importantes puisqu’elles touchent les producteurs en même temps : elles atteignent 6,9 %, soit 102,5 millions d’euros par an pour 400 000 ha et un prix de 45 €/tonne de betteraves. Ces pertes estimées atteignent 230 millions d’euros tous les dix ans.

A partir de ces résultats, plusieurs scénarios d’instruments financiers (assurances et fonds mutuels) ont été analysés, en tenant compte des freins techniques et réglementaires qui ont été identifiés au niveau européen et national. Deux schémas préférentiels ressortent mais nécessitent certains ajustements par rapport à la situation actuelle :

- Une assurance jaunisse associée à un contrat multi risque climatique, en garantie complémentaire paramétrique ou intégrée garantissant une indemnisation contractuelle. La mise en œuvre d’une assurance paramétrique est conditionnée à la construction d’un indice jaunisse accepté par les professionnels et son subventionnement peut être envisagé par une évolution du code rural.

- Un fonds de mutualisation de type ISR betterave-sucre (Instrument de Stabilisation du Revenu) subventionnable jusqu’à 70%, pour sa capacité à sécuriser les acteurs de la filière par une indemnisation non contractuelle sur la marge économique en quasi-temps réel, son faible coût de gestion et sa capacité de mise en œuvre rapide

Pour garantir « l’assurabilité » du risque résiduel de jaunisse, le respect par tous les producteurs des mesures de prévention et de lutte disponibles est indispensable. Dans ces conditions, la mise en place d’un plan sanitaire collectif - par exemple dans le cadre d’un PSIC (Plan Sanitaire d’intérêt Collectif) - doit être envisagée et adossée au dispositif indemnitaire.